老板的账本里藏着多少“降本增效”的金矿?

嘿,新密的老板们,车间主任们,还有管账的财务同仁们!咱坐下来聊聊,你们工厂的“账”算得够明白吗?我说的不是销售账、不是利润账,是那个决定咱新密制造企业能走多远、活多好的成本账!在新密这片制造业热土上,从耐火材料的窑炉到服装厂的缝纫机,从机械加工的数控中心到食品厂的包装线,成本核算搞得好不好,直接决定了咱是赚辛苦钱,还是能赚到“聪明钱”。

成本核算:新密制造业的“命脉CT机”

可别小看成本核算,它可不是财务部门关起门来填填表格那么简单,它就像给咱工厂做了一次彻彻底底的“CT扫描”:

- 定价的“定海神针”: 咱新密不少厂子给大企业做配套,报价低了亏本,报价高了丢单,成本算准了,才知道底线在哪,敢不敢接单,该报多少价心里才有谱,比如咱耐火材料厂,原料波动大,工艺复杂,不算清每一吨耐火砖的“底细”,报价就是赌运气!

- 成本控制的“导航仪”: 成本算细了,才知道钱到底“漏”在哪了,是原材料浪费多?是某台老设备太费电?还是某个工序返工率高?在新密,我见过不少厂子,一算细账才发现,某个不起眼的辅料消耗量远超同行,一查是管理粗放,漏洞百出。

- 管理决策的“智慧眼”: 是扩大A产品线还是砍掉B产品?是买新设备还是继续修修补补?是外包某个工序还是自己干?这些决策,拍脑袋可不行,成本数据清晰了,决策就有了科学的依据,比如咱新密有些服装厂,通过精细核算发现,小批量、高复杂度的订单,自己做的成本远高于外包给专业小作坊,及时调整策略,利润就上来了。

- 绩效考核的“公平秤”: 车间主任干得好不好?班组效率高不高?成本核算提供了量化的标尺,哪个环节超支了,哪个环节节约了,一目了然,发奖金、搞评比也更有说服力。

新密制造业成本的“三大金刚”

成本这玩意儿,主要分三大块,咱掰开了揉碎了讲:

-

直接材料成本:看得见摸得着的“硬骨头”

- 构成: 这是最实在的成本,做耐火砖的铝矾土、棕刚玉;做服装的面料、里料、纽扣拉链;做机械的钢材、铸件、标准件;做食品的小麦、食用油、调味料、包装袋…这些都是直接构成产品“肉身”的材料。

- 新密特色挑战:

- “小、杂、散”管理难: 新密很多中小制造企业,材料种类多,单种用量可能不大(比如服装厂的几十种辅料,机械厂的各种规格螺丝垫片),但积少成多,管理不到位,采购价高、仓库积压、生产领用混乱、浪费严重是通病,我见过一个机械加工厂,仓库里各种规格的小螺丝、垫片堆成山,很多都生锈了,就因为领用没记录,怕缺了就多买,最后都成了废铁。

- 边角料处理学问大: 耐火材料切割、服装裁剪、金属加工,都会产生大量边角料,这些是直接冲减成本还是能卖钱?价值怎么算?处理不及时占用空间还可能造成安全隐患,新密有家服装厂,以前布头当垃圾扔,后来专门雇人分类,能用的做拖把、抹布,不能用的卖给回收厂,一年下来这块收入能抵大半个工人的工资!

- “隐形”消耗别忽视: 生产过程中合理损耗(如切割损耗、挥发)要纳入成本,但这“合理”二字有讲究,定高了浪费,定低了成本虚低,关键是要有科学依据和严格监控。

-

直接人工成本:工人的“血汗钱”要算清

- 构成: 就是直接在一线动手做产品的工人工资、奖金、五险一金等,这是活劳动的成本。

- 新密特色挑战:

- 计件 vs 计时: 新密制造业普遍采用计件工资,好处是激励效率,但问题在于:单价怎么定才科学合理?既要保证工人积极性,又要覆盖企业成本,定价不合理,要么工人抱怨,要么企业亏本,更关键的是,设备故障、停电待料、换模调试这些非工人原因导致的停工时间,成本算谁的?很多厂子这块糊涂账,最后都摊到产品成本里,导致成本虚高或失真。

- “一岗多能”与成本归属: 小厂里工人常常身兼数职,可能既操作这台机器,又帮忙调试那台设备,或者还做点搬运,他的工资成本怎么准确分到具体产品上?这需要更精细的工时记录和分配方法。

- 社保合规压力: 随着监管趋严,规范缴纳社保是趋势,这部分刚性成本在上升,必须纳入核算。

-

制造费用:车间里的“杂费”才是“大老虎”

- 构成: 这是最复杂、最容易“藏污纳垢”的部分!简单说,就是除了直接材料和直接人工之外,所有为了把产品生产出来而发生的车间开支,包括:

- 间接材料: 机油、润滑油、清洁剂、手套、焊条(非主要构成)、小工具等。

- 间接人工: 车间主任、班组长、质检员、机修工、电工、清洁工、搬运工等的工资社保。

- 设备相关: 厂房和设备的折旧费、设备的维修保养费、设备保险费。

- 能源动力: 生产用的水费、电费、燃气费(尤其是耐火材料厂、玻璃厂!)、蒸汽费。

- 其他: 厂房租金/物业费、车间办公费、劳保用品费、生产相关的差旅费、低值易耗品摊销等。

- 新密特色挑战(重难点!):

- “大杂烩”分摊难: 制造费用项目繁多,像个大箩筐,怎么把这些“杂费”合理、准确地分摊到不同产品上?这是成本核算的核心痛点!分摊不合理,会导致某些产品“被高估”成本(显得不赚钱),某些产品“被低估”成本(看似赚钱实则可能亏本)。

- 能源动力分摊是硬骨头: 新密很多厂,特别是像耐火材料这种高耗能行业,电费、燃气费是巨额的制造费用,一条窑炉同时烧几种产品,一个车间几十台设备同时运转,怎么知道每度电、每方气具体耗在了哪个产品上?按产量摊?按工时摊?还是按机器功率摊?哪个更准?我见过一个厂,几台大功率老设备常年开着,生产的产品却很普通,按工时摊电费,结果把其他高利润产品的成本也拉高了,老板还纳闷怎么赚钱的产品“不咋赚钱”。

- 设备折旧与维修的“跷跷板”: 新密不少企业设备新旧程度不一,老设备折旧快摊完了,但维修费奇高;新设备折旧额大,维修费低,按什么标准摊折旧?高额的维修费如何处理?这直接影响当期产品成本。

- “小”费用,“大”漏洞: 机物料消耗、低值易耗品,单看金额不大,但积沙成塔,管理不严,领用无度,浪费惊人,而且很难追溯到具体产品。

- 构成: 这是最复杂、最容易“藏污纳垢”的部分!简单说,就是除了直接材料和直接人工之外,所有为了把产品生产出来而发生的车间开支,包括:

新密企业成本核算的“常见病”与“特效药”

结合咱新密企业的实际情况,成本核算的“坑”不少,但也都有解决之道:

-

“病”:方法太粗放 - “一锅烩”式核算

- 症状: 很多中小企业还在用简单的“品种法”或“分步法”,甚至只算个“大锅饭”总成本除以产量,制造费用分摊简单粗暴,通常只按“直接人工工时”或“产量”单一标准分摊,不管产品工艺复杂度、设备占用时间、能耗差异。

- 危害: 成本严重失真!复杂产品、小批量产品、耗能高的产品,成本被低估;简单产品、大批量产品、耗能低的产品,成本被高估,导致定价错误、产品决策失误(比如砍掉实际赚钱的“复杂”产品)。

- “特效药”:拥抱“作业成本法”(ABC法)思维

- 核心思想: 产品消耗作业,作业消耗资源,把制造费用分解到一个个具体的“作业”(Activity)上,设备调试、订单处理、质量检验、机器运行、能源消耗、物料搬运等。

- 关键步骤: 找到成本动因(Cost Driver)—— 驱动作业成本发生的因素,调试次数、检验批次、机器小时、耗电量、搬运次数等。

- 新密落地实践:

- 先抓重点: 不必一开始就追求完美全厂实施,先抓制造费用的大头和高波动性的项目(如能源、设备相关费用、特定间接人工),比如耐火材料厂,重点抓“烧成”这个高耗能作业,按窑炉实际运行时间或产品占用窑炉体积/时间来分摊燃气费和部分电费。

- “动因”要可计量: 选择容易获取数据的动因,按各产品实际耗用的“机器小时数”分摊设备折旧和维修费,比按人工工时合理得多(尤其对于自动化程度较高的工序),记录关键设备的运行时间并不难。

- 利用现有数据: 很多数据其实都有,只是没利用好,比如电表,给关键大功率设备或生产线单独挂表(成本不高);燃气表记录不同产品的烧成时间;生产日报记录不同产品在不同工序的流转时间(近似机器小时)。

-

“病”:数据基础差 - “神仙难算无米炊”

- 症状: 仓库进销存混乱,生产领料“毛估估”,工时记录靠回忆,设备运行无记录,能源消耗一锅粥,财务核算成本时,巧妇难为无米之炊,只能靠估计、靠分摊。

- 危害: 成本数据建立在沙滩上,毫无准确性可言,核算失去意义。

- “特效药”:夯实基础,向管理要数据

- 管好仓库“入口”和“出口”:

- 采购入库严把关: 数量、质量、价格核对清楚,及时准确录入系统(哪怕是用Excel表格)。

- 生产领料精细化: 务必按生产任务单(工单)领料!工单要明确产品、数量、所需物料清单(BOM),推行“限额领料”甚至“配比领料”,杜绝“先领一堆,用剩了再退”的粗放模式,新密一家做出口机械部件的厂,严格执行按工单领料后,小配件浪费率下降了40%!

- 边角料/废料管理: 建立台账,定期盘点,能利用或销售的,合理作价冲减成本。

- 盯紧“人”和“机”的效率:

- 真实工时记录: 工人每天干了什么活(对应哪个工单/产品),花了多少有效时间(扣除待料、故障等非生产时间),必须记录!可以用简单的工时报工单,有条件上MES系统,非生产时间要单独记录,分析原因,这部分成本可以归集后合理分摊或计入当期费用。

- 设备运行数据: 关键设备记录启停时间、运行时间(可手动或自动记录),这是分摊折旧、维修、能耗的基础,新密有家食品厂,给主要生产线装了分时电表,结合生产记录,一下子就算清了不同产品的真实电耗成本。

- 能源消耗显性化:

- 尽可能分表计量: 给主要耗能设备、关键生产线单独安装电表、气表、水表,初期投入不大,回报极高。

- 没有分表怎么办? 采用“系数法”,记录某条生产线或某台主要设备在特定生产周期内的总能耗和总产出(或总机器小时),计算单位产出能耗或单位机器小时能耗,再结合各产品在该生产线/设备上的实际产出量或占用机器小时数进行分摊,这比按产量平均摊科学得多。

- 管好仓库“入口”和“出口”:

-

“病”:重核算轻分析 - “为了算而算”

- 症状: 财务部门埋头苦算,终于出了成本报表,但报告束之高阁,老板和管理层看不懂、不关心,或者只看个总成本和总利润,成本数据没有用于指导经营决策和持续改进。

- 危害: 成本核算沦为“自娱自乐”,失去了最大的价值。

- “特效药”:业财融合,用数据说话

- 财务要“懂业务”: 成本会计不能只坐在办公室,多下车间,了解生产工艺、瓶颈工序、物料流转、设备状况,跟生产、技术、采购多沟通,在新密耐火材料厂,成本会计必须懂窑炉的烧成曲线,才能理解能耗波动的真正原因。

- 报告要“看得懂”: 成本报告要简洁、直观、聚焦问题,用图表展示成本构成、差异分析(实际 vs 标准/预算/上月/同行)、异常波动,重点标注哪些产品/工序成本超支严重?原因是什么(材料价涨?用量超?人工效率低?设备故障多?能耗异常高?)?

- 推动“降本行动”: 成本分析报告不是终点,财务要联合业务部门,针对分析出的问题点,制定具体的降本增效措施,并跟踪落实效果。

- 发现某外购件价格高且用量大 → 采购部去谈判或寻找替代供应商。

- 发现某工序返工率高 → 技术部、生产部查找工艺或操作原因,进行改进。

- 发现某设备单位能耗异常 → 设备部检查维护状况,评估是否需更新。

- 发现某产品按ABC法算出来实际利润很低 → 管理层决策是否提价、优化设计或停产。

给新密制造业老板和财务的几点实在建议

- 老板要真重视: 成本核算不是财务一个部门的事,是老板工程!老板要投入必要资源(人员、时间、甚至小工具如扫码枪、分表),要带头看成本报告、用成本数据做决策,要推动各部门配合财务提供真实数据,成本算得准,省下的钱、多赚的钱,都是真金白银进自己口袋。

- 财务要敢转型: 别只满足于记账、报税、出报表,要主动学习更先进的成本管理理念(如ABC、目标成本、精益成本),提升数据分析能力,从“核算型”向“管理型”、“价值创造型”转变,多跑车间,跟业务打成一片。

- 基础要打扎实: 别想着一口吃成胖子,先从最痛的痛点入手(比如先把电费分摊搞准,或者先把主要材料的消耗管住),把最基本的数据记录(领料、工时、产量)做真实、做及时,用好信息化工具,哪怕从Excel升级到简单的进销存+生产管理软件,也能极大提升效率和准确性,现在很多云软件成本不高,特别适合中小企业。

- 全员要有意识: 成本控制人人有责,通过培训、考核、激励,让生产人员知道节约一公斤料、一度电的价值;让采购知道谈下一分钱单价的意义;让技术人员知道优化设计能降多少本,在新密一家做得好的服装厂,节约的辅料和线头,按比例奖励给班组,工人积极性高得很。

- 找专业力量帮忙: 如果内部实在搞不定,别硬撑,聘请有经验的财务顾问或引入专业的成本管理软件服务商,帮企业梳理流程、建立体系、培训人员,初期投入是值得的,新密产业集聚区或相关部门有时也会组织培训或提供咨询资源,可以多关注。

新密的制造业老板们,成本核算这本账,真不是财务部门自嗨的数字游戏,它是一面镜子,照出你工厂运营效率的高低;它是一把尺子,量出你产品真实的盈利能力;它更是一把钥匙,能

微信号:17320189378

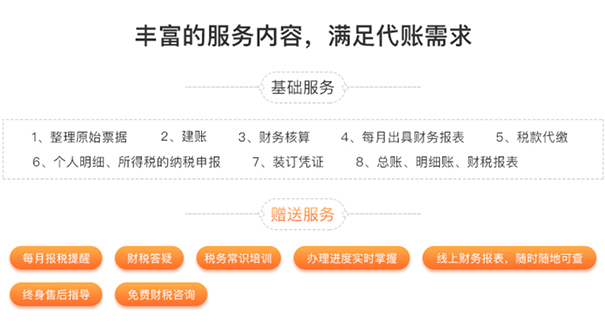

企筹会计专业团队,有丰富的办理经验! 可帮您解决办证难、费时费力、被驳回的问题!

复制微信号

企筹会计专业团队,有丰富的办理经验! 可帮您解决办证难、费时费力、被驳回的问题!

复制微信号